Брянск — один из старейших городов России, уютно расположившийся на живописных берегах реки Десны. Его история насчитывает свыше тысячи лет, и за это время город был важным оборонительным рубежом, значительным торговым центром и ключевым промышленным узлом. Однако, несмотря на это богатое историческое наследие и множество архитектурных памятников, даже многие брянцы не в полной мере осознают культурное богатство и уникальность своего родного края. В Брянске есть бесчисленное количество интересных мест и уникальных достижений, которые достойны гораздо большего внимания и гордости. Поэтому предлагаем подборку увлекательных и богатых историей мест этого замечательного края.

Усадьбы

Брянская область может похвастаться многочисленными старинными усадьбами, сохранившимися и по ныне. Среди наиболее значимых стоит отметить усадьбы Румянцева-Задунайского и Завадовского, обе из которых были подарены владельцам самой Екатериной II.

Усадьба Румянцева-Задунайского располагается в селе Великая Топаль. Само село берёт свою историю с 1710 года, когда Пётр I пожаловал его видному дипломату Рагузинскому-Владиславичу. В 1770 году Великая Топаль была выкуплена в подарок графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому. После него село перешло к Голицыным, от них - к Долгоруковым. После 1917 г. первоначальная планировка особняка была изменена в связи с приспособлением под школу. Затем здесь был банк, но и он долго не просуществовал.

Владельцем второй усадьбы являлся первый министр народного просвещения России, Пётр Васильевич Завадовский. Ляличи, дарованные графу за заслуги в Русско-турецкой войне в 1775 году, стали местом создания уникального дворцово-паркового ансамбля в стиле строгого классицизма. Комплекс включал величественный трёхэтажный дворец с полукруглыми галереями, церковь Святой Екатерины, оранжереи и обширный пейзажный парк. Усадьба была окружена двухметровой кирпичной стеной длиной 12 км, а её границы украшали липовые аллеи, искусственные пруды и мраморные статуи.

После смерти Пётра Васильевича усадьба несколько раз меняла владельцев. Со временем поместье стало приходить в упадок, и к началу XX века его состояние ухудшилось. После Октябрьской революции усадьба была национализирована, и её здания использовались для различных нужд. В 1930-е годы часть строений, включая центральный корпус дворца, была разобрана, а в 1940-е годы усадьба пострадала от немецкой оккупации. В послевоенные годы предпринимались попытки восстановления, и в 1974 году усадьба была признана памятником архитектуры республиканского значения. Реставрационные работы велись с переменным успехом, но в последние годы интерес к Ляличам возрос. В 2022 году были проведены мероприятия по консервации руин дворца и профилактической обработке храма, что вселяет надежду на дальнейшее возрождение этого исторического наследия.

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

Великая Отечественная война стала тяжелым периодом для многих городов Советского Союза. Брянск, как и многие другие населённые пункты, оказался важной стратегической целью для фашистских войск, стремившихся захватить советские территории. В октябре 1941 года город был оккупирован и разрушен, его земли оставались под оккупацией до 1943 года. Многие жители были взяты в плен, подвергались пыткам или расстреливались. История партизанского движения в Брянщине находит своё отражение в «Партизанской поляне», открытой для увековечивания памяти всех участников этого героического сопротивления. Сегодня мемориальный комплекс является значимым местом поклонения тем, кто сделал возможным мирное существование нашего государства.

Мемориальный комплекс был открыт в 1969 году по проекту архитектора В. Н. Городкова на берегу реки Снежеть в живописном районе Брянского леса. «Партизанская поляна» изначально задумывалась как памятник двум партизанским бригадам города Брянска и Брянского района. Однако со временем было принято решение расширить масштабы мемориала, и в сентябре 1977 года на его территории был открыт Музей партизанской славы. Первоначально экспозиция состояла только из фотоматериалов, но в 1995 году музей был дополнен новыми экспонатами. Сейчас в Музее партизанской славы представлены подлинные экспонаты: фотографии и документы, партизанские газеты, печатный станок, оружие и личные вещи партизан.

10 сентября 2014 года на «Партизанской поляне» состоялось торжественное открытие Аллеи героев-партизан. Для посетителей мемориального комплекса разработаны несколько пешеходных маршрутов, которые проходят по местам боевой славы.

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» является обязательным местом для посещения всех жителей и гостей города, которые желают отдать дань памяти и уважения нашим героям.

Локотской конный завод

Локотской конный завод — один из старейших конных заводов России, история которого неразрывно связана с владельцами Брасовского имения — Апраксиными и Романовыми. Локотской конный завод основан действительным статским советником камергером Виктором Владимировичем Апраксиным в 1842 году. Однако официально конным заводом предприятие считается с 1895 года, когда был подписан императорский указ об организации Заводской Орловской конюшни.

В 70-х годах XIX века, при Апраксине, был возведён конный двор, сохранившийся до наших дней. Это главное сооружение завода было сооружено в стиле раннего классицизма; его стены толщиной в метр с двухэтажными башнями по углам создавали ощущение крепости, окружая конный двор.

В 1882 году Брасовское имение, включая Локоть, было куплено Александром III для его сына, Георгия Александровича. После смерти Георгия в 1899 году имение перешло к великому князю Михаилу Александровичу Романову, который был знатоком лошадей и активным участником конного спорта.

В 1920 году завод был национализирован и вплоть до начала Великой Отечественной войны специализировался на разведении советских тяжеловозов.

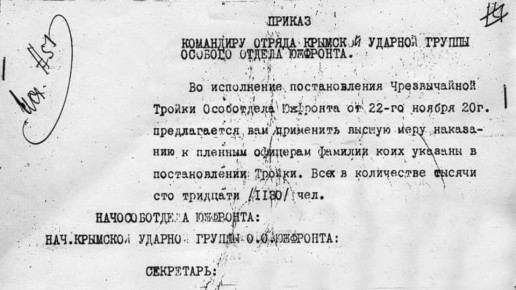

В октябре 1941 года поселок Локоть Брянской области был оккупирован врагом. В годы Великой Отечественной войны в краснокирпичных корпусах Локотского конезавода немцами была устроена тюрьма. Стойла, некогда предназначенные для лошадей, превратились в пыточные камеры. В одном стойле одновременно находилось от 20 до 27 человек. Именно здесь по приказам гитлеровцев расстреливала своих сограждан печально известная Тонька-пулеметчица, в результате чего все стены загонов были залиты кровью. По приблизительным оценкам, здесь было убито около 2 тыс. человек.

Сегодня Локотской конный завод является ведущим центром по разведению русского рысака и признан одним из лучших в стране.

Народные промыслы Брянщины

Народные промыслы являются гордостью Брянской области. Самые известные из них - дятьковский хрусталь и карачевская ёлочная игрушка.

Дятьковский хрусталь прославил Брянщину не только в стране, но и за её пределами. Мастера этого искусства неоднократно создавали сервизы на 200 персон для царских резиденций, включая Зимний Дворец, Царское Село, Гатчину и Петергоф. Основным методом декорирования изделий является ручной труд, в процессе которого применяются такие техники, как алмазное гранение, гутная техника и гравировка. Дятьковский хрусталь и сегодня можно увидеть во время правительственных приёмов в Кремле, а люстры из этого удивительного материала украшают Третьяковскую галерею. Именно поэтому каждый посетитель города должен обязательно побывать в музее Дятьковского хрусталя, коллекция которого насчитывает более 12.000 уникальных экспонатов.

На фабрике в Карачеве Брянской области уже более 80 лет делают стеклянные елочные игрушки — с использованием ручной техники и уникальных методов. Каждое изделие здесь изготавливается в ограниченном количестве; например, один рисунок используется не более чем на 500 шарах, а ассортимент постоянно расширяется. За свою эксклюзивность и авторский стиль карачевские игрушки заслужили признание и стали неотъемлемой частью главной ёлки страны на Соборной площади Кремля.

Кроме того, Брянская область славится и другими интересными народными промыслами, такими как мглинские и унечские глиняные игрушки, почепские валенки, а также искусство лозоплетения и гончарного производства, которые также подчеркивают уникальность и богатство культурной традиции региона.

Ботанический сад имени Б. В. Гроздова

Дендрарий был основан Борисом Владимировичем Гроздовым в 1944 году на площади 1,04 га. В дальнейшем на его территории были построены лаборатория для изучения биологии растений, лаборатория по исследованию корневого питания и отапливаемая оранжерея с теплолюбивыми растениями. В 1964 году, после смерти Бориса Гроздова, Ботанический сад был переименован из Мичуринского в Ботанический сад имени Б. В. Гроздова. Официальная дата его внесения в список ботанических садов – 14 августа 1972 года, и именно этот день считается датой основания.

За 80 лет работы ботанического сада был накоплен значительный опыт в области интродукции, размножения и использования разнообразных дикорастущих, декоративных, плодово-ягодных и лекарственных древесных и травянистых растений, происходящих из флоры России, Дальнего Востока, а также Северной и Южной Америки.

Новые проекты по восстановлению и консервации памятников архитектуры, а также развитие туристической инфраструктуры помогут привлечь внимание к нашему уникальному региону. Мы должны помнить, что память о нашем наследии и культурные достижения — это основа, на которой строится будущее следующих поколений.

Наталья Сальникова